毎年恒例、予防とエンドの世界最強タッグリーグ戦:松浦先生のエンドセミナー!

2025年のテーマはズバリ──

アクセルソンの30年研究によれば、う蝕とペリオを徹底的に予防できたその先に、最大の抜歯理由として立ちはだかるのが──歯根破折!

しかも! 北海道大学の研究では、歯根破折した歯の97%が根管治療歯!

リングに割って入ったのは松浦顯だあああ!!

2025年最後の大一番が決定ッ!!

そんな歯を救う真実のメインイベント──

「歯を割らない根管治療」セミナー、開・催・決・定!!

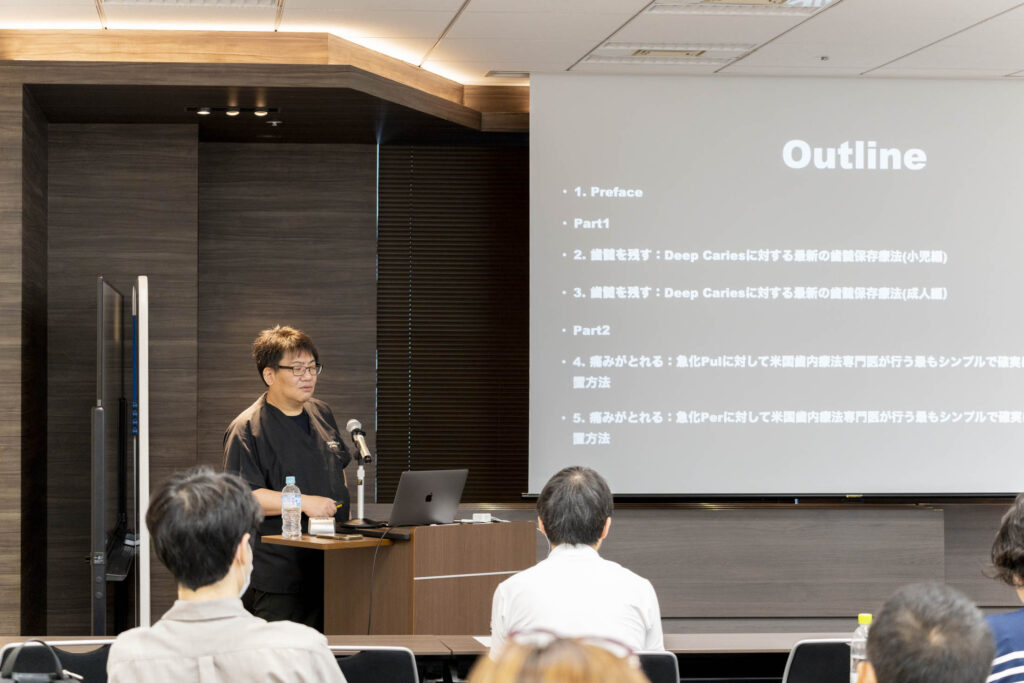

2024。今年も米国歯内療法専門医によるGPのための夏期講習会がやってきます。

エビデンスが蓄積している途上の意図的再植を、米国歯内療法専門医の松浦顯先生が、自身の国内トップレベルの豊富なケースを基に、GPでも明日から結果が出やすいケースから困難なケースまで分類して解説します。

この歯は治療が必要です! と意気揚々と歯内療法を始めたものの、患者の痛みが取れないどころかゴールが見えず、もうこれくらいで… 治らないので抜きましょう… と言う悪魔の言葉? を患者に告げたことはないだろうか?

歯科医師ならその人生で1度は経験することだろう。

が、ちょっと待ってほしい。

どうせ抜くなら、

根の先を(3mm)切断して、

逆から形成して、

逆根充して、

その歯を戻せよ(再植しろよ)!

と言いたくなる。

そんな治療は大学では教わってない、と言う方は私のHPの数多くの抜歯を逃れた症例を見てほしい

>まつうら歯科医院 歯内療法専門室

Intentional Replantation(意図的再植)、アメリカではLast Resortとも呼ばれている最終手段だ。

夏の講義では、Intentional Replantationを基本から復習し、症例ごとに簡単なケースから難しいケースまで分類して皆さんに伝えることを目的としている。…いまだ存在しない、Case Report的な教科書だ。

数々の症例を見て、Last Resortに賭ける臨床家になるか、見放してネジを入れ込むかはあなた次第だが、歯牙を保存する意味もこの講義を通じて伝えられればと思っている。

歯牙を本気で保存したい先生の受講を望みます。

そして講義の最後には、歯内医療に対する私の哲学をご紹介したいと思う。

今までの非常識? を常識に? 変えましょう。

日本に数人しかいない、米国歯内療法学会の認定専門医。福岡市博多区にて根管治療を始めとする歯内療法のみを専門で行う歯科医院、「まつうら歯科医院・歯内療法専門室」を開設。

大学院で予防歯科の研究を行った後、日吉歯科診療所で予防歯科臨床を学ぶ。北欧歯科こくら院長。

>北欧歯科こくら

会場+オンライン(ハイブリッド開催)

2024年8月4日(日)

10:30〜15:30(10:00開場・昼休憩あり)

御茶ノ水トライエッジカンファレンス >ホームページ

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目2−5 御茶ノ水Nkビル 11階

tel. 050-1865-4512

50名(会場)

軽食費用を含みます

クレセルクライアント様は開催翌月にクレセルよりご請求します。別途の銀行振込は不要です。

三菱UFJ銀行

春日町支店 店番062

普通 0053352

クレセル株式会社

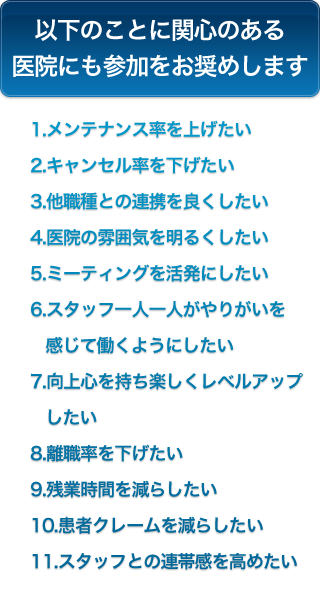

このセミナーでは「伝えること」と「伝わること」とを区別しながら、患者さんと目的意識を共有できるように工夫してきました。その事例を紹介します。皆さんの取り組みについてもシェアいただければ、より有意義な場となるでしょう。ご自身の医院に「これはすぐに活用できる」というお土産を持ち帰っていただくことを目的に進めます。

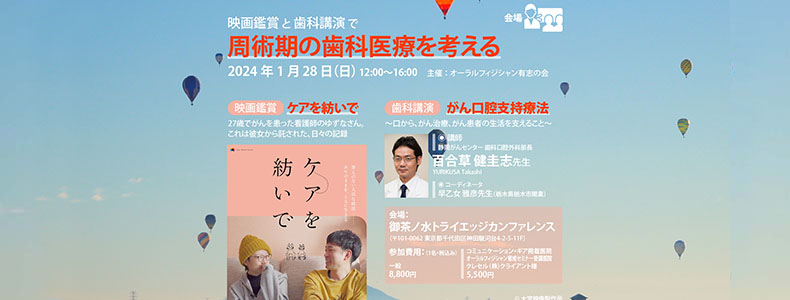

2024年1月28日に御茶ノ水トライエッジカンファレンスにてセミナー「映画鑑賞と歯科講演で周術期の歯科医療を考える」を開催しました。

静岡県立静岡県がんセンター歯科口腔外科部長の百合草健圭志先生の講演「がん口腔支持療法」に続いて、映画「ケアを紡いで」を鑑賞し、がん治療の支持療法における歯科の役割について理解を深めました。

>セミナー情報

周術期をきちんと把握し対応してくれる歯科医院に患者さんは安堵し「口から食べられる毎日」を取りもどし、前を向くことができるのではないでしょうか。薬の服用や継続的治療による口腔内への影響ははかりしれず、今こそ歯科の出番なのです。

今回のセミナーでは、がん治療での医科歯科連携の第一人者、静岡がんセンター歯科口腔外科部長の百合草先生に、がん治療患者に対しての歯科による、お口の管理や歯科からのサポートについてご講演いただきます。ぜひこの機会に定期管理メンテナンスに取り入れることができるヒントをお持ち帰りください。

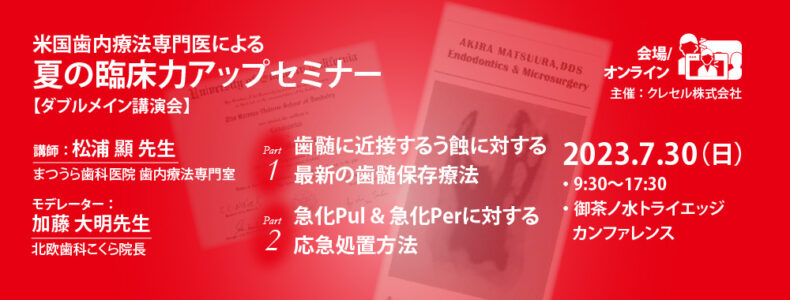

この度講師に米国歯内療法専門医の松浦顯先生とコーディネーターに北欧歯科こくらの加藤大明先生をお招きし、夏の臨床力アップセミナーを開催いたします。

皆様の今夏の1日を、古典的な文献と最新文献の系統的な整理と現代の生活歯髄療法の知識と臨床応用力の獲得にお使いになることをお勧めいたします。

「予防歯科」の第一人者や、その実践者の講演を通じて、予防歯科の価値や可能性を伝えるイベントです。

参加登録はこちら

鶴見大学歯学部 教授

花田 信弘 先生

話題の本「白米が健康寿命を縮める」の著者

日吉歯科診療所 理事長

熊谷 崇 先生

NHK「プロフェッショナル」やテレビ東京「カンブリア宮殿」で取り上げられた歯科医師

参加登録はこちら

セミナー参加のお申し込みはこちらから

私は多くの歯科医院で新たな制度やルールを導入したり、それらを運用するためのマニュアルを作成したりしてきました。

しかし、全ての医院が上手くいったわけではありません。

成果がでないため、違う方向からアプローチしたりしても、何にも変わらない医院もありました。

こういったケースは、院長の取り組む情熱が低く、それに応じるようにスタッフの仕事への主体性が低い場合がほとんどでした。

制度よりも医院の基礎体温=コミュニケーション力を上げることが優先される医院は、全体の約70%はあるでしょう。

新たな取り組みを始めると、院長は「スタッフにやってもらう」、スタッフは「それって私の仕事?」といった状況になりがちです。

中には他業種を範にした成果ポイント制を導入しているから、「うちのスタッフのモチベーションは高い」と自負する院長もいますが、単にお金へのモチベーションが高いだけで、仕事への情熱や患者さんへの思いが高いわけではありません。

お金が介在しない事については、人任せにして取り組む素振りさえない傾向があります。

医療サービスの課題は制度だけでは解決しなのです。制度以前に仕事への情熱に火をつける事です。

医院のコミュニケーション力や情熱が低い組織は、制度やルールを導入すると、院長とスタッフの不調和音が露わになるだけです。

患者サービスには程遠い状態です。どうすればスタッフが自発的に行動するメカニズムを引き出せるのか?考えていた頃、藤田さんから著書の「心をつかむ医療コミュニケーション」が送られてきました。

一読して「やはり、藤田さんに頼もう」と思い、直ぐにお会いしてセミナーの企画をしました。

本セミナーの前にある医療法人でセミナーを開催した結果、セミナー翌日の夜には、「セミナー後の診療ですが、スタッフの動きが見違えるように良くなりました。」と事務長から連絡をいただきました。

本セミナーに参加する医院の方には、「結果のだせるセミナー」をお届けします。

クレセル株式会社 伊藤日出男

歯科衛生士、歯科助手、受付、歯科医師、歯科技工士…。それぞれの職種ならではの患者さんに提供できることがあります。それらを活かそうと、新しい機器を購入したり、ミーティング、メンテナンス、消毒などに新たなシステムを導入したり改善しても、成果があがらない、場合によっては取り組みすらしないことはとても残念です。

これらのことが起こるのは、自発的に行動するメカニズム「バイタリティーのサイクル」が回っていないからです。本セミナーでは、

します。このセンスは、患者さんのメンテナンス継続受診や、セルフケアの持続、無断キャンセル防止などにも使えるセンスです。医院を活性化し、実践につなげるために、院長・スタッフがともにご参加いただくことをおすすめします。

武蔵大学人文学部社会学科、東京医科歯科大学附属歯科衛生士専門学校卒。(財)ライオン歯科衛生研究所にて啓蒙活動、歯科医院にて主任歯科衛生士として新規開業からメインテナンスはじめ院内システムの構築、学生実習指導に携わる。現在は、歯科医院、病院、一般企業において、コミュニケーション、組織改革、 接遇指導を実施。

藤田が研修やセミナーの受講者から聴く、悩みや体験談をもとにどのように解決していくのかをまとめました。

コミュニケーション能力は、もともと得意な人、下手な人がいるように思われていますが、そうではありません。

本書を通じてトレーニングすることで感性が育ち、コミュニケーション・スキルを臨機応変に使いこなせるようになります。

医療業界でもコミュニケーションは大切だといわれています。

歯科医療現場で勤務しながら、コーチング・コミュニケーションを学び実践してきた著者が、現場での経験をもとに執筆。

患者さんとのコミュニケーションに焦点を当て、明日からの現場ですぐに使えるセンスをピックアップ。

患者さんと心がつながると、医療者としての充実感もさらに増すでしょう。

※昼食は各時事前にすませて下さい