月別アーカイブ: 2018年9月

慢性期歯科医療のカウンセリングの常識

カウンセリングは歯科医師の専権事項

欠損補綴カウンセリング事例

日々の臨床でよくある事例として、下顎6番の欠損補綴を挙げてみます。

はじめに私は、歯周病、接着歯学、クラウンブリッジ、デンチャー、インプラント、予防歯科、顕微鏡歯科などの臨床系セミナーを主催したり受講したりした経験が一般的歯科医師よりは多いのではと思いますが、体系的に歯科医学を学んだことのない浅学な歯科の素人です。その私の見解は以下のようになります。

下顎6番の欠損補綴には、一般的には「ブリッジ」「1本義歯」「インプラント」「部分矯正」、そして消極的選択として「何もしない」という5つの選択肢があります。各選択肢で使用する歯科材も考えるとさらに多くの選択肢があります。

このケースでインプラントを選択した場合、将来、臨在歯が欠損したり反対側が遊離端欠損になった場合、その箇所もインプラントが埋入されるケースが多くなる傾向があります。しかし、このケースでは、5番や7番、対合歯の歯根膜負担、粘膜負担、オッセオインテグレーション、これらの咬合力負担域が混在することの是非を考えインプラントを選択しなければなりません。一方、現状の体調、服薬、既往歴などからリスクファクターとなる全身疾患がなく、口腔内に他に大きな治療が必要な部位もなく、将来に渡っても口腔の衛生管理がしっかりできると思われる患者さんで、経済的にも恵まれていると判断したならば、インプラントを最適な治療として勧めるのが合理的カウンセリングと思います。つまり6番の補綴を考える場合、5番・7番と反対側の状態を考えた上で総合的に判断しなければならないのです。

一般的歯科医師も上記と同様の見解を示す方が多いと思います。治療計画を説明するコデンタルスタッフにも、同程度の歯科の総合力が必要とされることになります。

カウンセリングに求められる知識

先の事例を考え患者さんにカウンセリングするには、歯科に限らずさまざまな知識が必要になります。一般的歯科医院でカウンセリングをする場合、「歯周治療や歯内療法などの基礎工事的治療は健康保険を適用して補綴は自費で行う」ことを目的とする場合が多いようです。この場合健康保険の治療順序に準じていないと、保険請求できないこともあります。補綴材料と治療費をカウンセリングする場合、そこに至るプロセスと治療順序を理解して説明することが多く、健康保険の制度についても熟知しておく必要があります。

臨床に関しては、X線画像をはじめ各検査画像の読影が必要になります。これができなければ患者さんに的確な説明ができないだけではなく、歯科医師との打ち合わせにも支障が生じます。また、歯内療法、歯周治療、外科などの臨床系の学術も基本的事項を理解していないと患者さんに合理的な治療説明はできません。最終段階の補綴に関しては、補綴材料とその見た目と費用だけではなく、歯科技工的知識として機能や構造力学も求められます。

さらに歯科診療が急性期から慢性期医療へ変わるに伴い、全身疾患との関連から生理学や薬剤の知識も必要になってきます。このように挙げていくと、コデンタルスタッフがカウンセリングするにも、歯科医師と同程度の知識が必要になってきます。そうなると、必然的にカウンセリングは歯科医師の専権事項ということになります。

カウンセリングの教本やセミナーでは、合理的説明を患者さんにするための歯科知識を学ぶ以前に、コミュニケーションや信頼感を築くことの重要性を説く傾向があります。それは受講者が歯科で働くコデンタルスタッフで歯科知識があるという前提だからでしょうが、現実は治療計画を立てられる幅広い知識を持ったスタッフは限りなく少ないと思います。医療では確実な知識や経験を身につけることなく、患者さんとの信頼関係を拠り所に治療計画をすることなどコンプライアンスの点からありえない行為です。心臓外科や他科でしたら犯罪的行為なわけです。

かたや歯科が生活医療であるということを割り引いても、カウンセリングセミナーや教本で、カウンセリングを導入する理由は、「患者さんにとって最善の治療を提案するため」と説明し「その結果が自費補綴になる」と結論付けているようですが、詭弁に過ぎません。

その証左として、初診患者の多い医院の治療の7~8割は、感染根管処置不備から歯冠修復の再治療で来院している現実があります。どれほど自費で修復物の材質と審美性(一応)をよくしても土台の治療を簡略化すれば、その歯の予後は予想以上に悪くなることはあっても良くなることはないのです。真に「患者さんにとって最善の治療を提案する」のならば、保険では採算ラインに乗らない根管治療を十分行うために、根管治療の自費を勧めるべきです。根管治療に自費を勧めない理由は、根管形成と充填の処置時間が予知しづらい上に、一連の治療に保険が使えなくなる事情が見え隠れします。

「結果としての自費補綴が最善治療とするカウンセリング」も補綴までの過程の歯周病治療や歯内療法などが簡略化されていれば「患者さんにとって最善の治療」になる道理がないのです。「患者さんにとって最善の治療を提案し、その結果が自費補綴になる」、この文脈は、詭弁にすぎないと歯科医師ならば誰しもわかっているはずです。

そういったカウンセリングを支持する背景には、歯科医師が治療内容に関して「これで良い」とするレベルに大きなバラツキがあることが挙げられます。このバラツキは各医院の技術の自己評価と倫理観によるもので、その上に、高額化する医療機器などへの設備投資、立地競争による高額な地代家賃、人手不足により上昇する採用・雇用費用などの経営的負荷が加わり、治療の「提供基準」ができています。その中で、設備投資・地代家賃・人件費などの経営的負荷が高い医院ほどカウンセリングを容認して、所定の手順を踏まない簡略化した不確実な診療を行うケースが多く、それが保険行政から標準的な歯科診療と見なされ、保険診療が低点数に固定されていく負のスパイラルに陥っていく一因にもなっているのです。

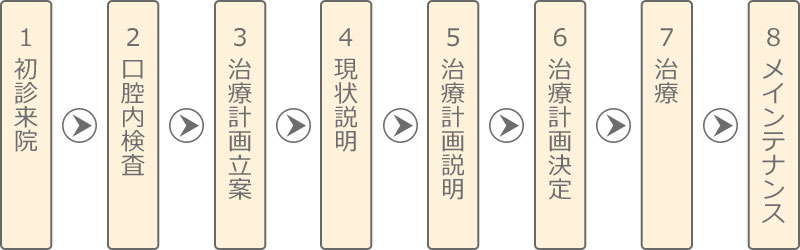

基本的なカウンセリングの流れ

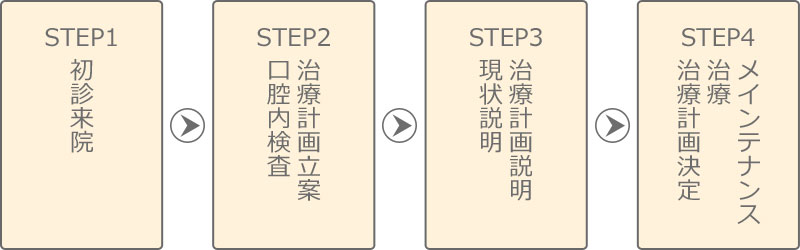

基本的にはカウンセリングは、診療室における治療の流れに準じて行われます。

上記が歯科カウンセリングの流れで、この流れは一般的歯科診療に準じたカウンセリングの流れです。あまり頻繁なカウンセリングは患者さんにも医院側にも負担が大きくなりますが、1~2回のカウンセリングで補綴までの治療計画を決定することは、現代歯科医療の診療の流れからも、患者さんの理解度や心情からも無理があります。

この流れをSTEP1~4に分けて患者さんには説明していきます。

各STEPのポイント

STEP1

- 予診票から患者情報・ライフスタイルを読み取り来院理由を明確にする

- 予診票に記入した文字の大きさ丁寧さや文字量などに注目する

- 患者さんの受け答えの声のトーンに注意する

- 家族構成とライフスタイルに留意して治療計画を立案する

STEP2

- 歯科医師とコデンタルスタッフに対する患者さんの態度の違いを観察する

- 健康保険、歯科治療、口腔衛生、予防歯科、一般医療に関する幅広い知識が求められる

- 患者さんにも歯科医師にも説明できる検査画像読影力と診断能力が求められる

- 初診時に壊滅的な口腔内の患者さんにも丁寧に説明して治療計画を立てる

STEP3

- 現状説明では患者さんの治療に対する本気度や個性を観察する

- 今回の治療に関係ない部位の自費補綴物を入れた状況を聞く

- 歯科医師の治療計画の代弁者というスタンスを崩さない

- 患者さんが治療計画を保留にしたり断れる逃げ道をつくる

STEP4

- 治療が必要だが患者さんの希望で今回治療しない部位も、善管注意義務の点から「要処置部位」であることを伝える

- 自費治療の支払い方法や補償制度があれば説明する

- メインテナンスの適正期間と、セルフメインテナンスとプロフェッショナルメインテナンスの両立の説明

- 高齢化社会では、治療終了から患者さんと歯科医院が新たな関係を築いていくことの大切さを説明する

上記の各ステップのポイントを踏まえた上で、コミュニケーション能力をつけていくことが医療機関としてのカウンセリングの常識と考えます。このようなプロセスをカウンセリング専任のコデンタルスタッフに教授して理解させることは非常に難しく、業務プロセスの上でも合理的とは思えません。何よりも患者利益を真剣に考えるのならば、受付スタッフと各プロセスにおいて歯科医師と歯科衛生士が分担してカウンセリングを行うことが合理的な方法ではないでしょうか。

古市彰吾先生-古市歯科医院

コンサルタントにご用心!

地域1番?スルガ銀歯科にならないための人材教育

操作心理学は医院精神を貧困にする

仕事柄、様々な会社からメールやFAXが入ってきます。先般は、「歯を救うだけでなく患者の人生も救うカウンセリング」と銘打ったチラシが送付されてきました。チラシを裏返すと、随分と尊大なコピーに対して、スーツ量販店の店員風だが講師とおぼしき歯科医師5人がコーラス並びをしている写真、そのアンバランスさに思わず吹き出してしまいました。「人生を救う」って、5人が5人とも一見してプロとして一人前の面構えができておらず、自分を知らないにも程があるというものです。

このチラシを親しい若手歯科医師に見せて感想を聞いてみると、「内容はさておきスタッフに自費で稼ぐ意識を持ってもらわないと、求人にも金がかかり人件費も上っているので、このセミナーに参加する歯医者の気持ちもわからないではない」とのこと。

そこで首都圏の歯科医院では、どれほど採用コストと人件費が歯科医院経営に影響があるのか調べてみました。2015年の総務省の労働力調査によると、働く女性の56%が非正規雇用です。そのうち約半数が35歳~54歳で年収250万円未満が約70%を占めています。歯科界はどうでしょうか。都内では歯科衛生士の有効求人倍率が約15倍もあるにもかかわらず、歯科衛生士養成学校18校のうち14校は募集定員割れしており、完全に需給バランスが崩れています。圧倒的売り手市場のため、新卒歯科衛生士の年収は、300万円(都内歯科衛生士養成校調査)あまりが相場になっています。

歯科医院では職場内の給与バランスをとるために、新人歯科衛生士の好待遇に引っ張られ既存スタッフの給与も上昇する傾向にあります。その結果、歯科医院では、膨らむ人件費に見合う働きをスタッフにも求めることになり、教育・研修は利益に直結する内容になる傾向があるようです。この7~8年はスタッフ向けの「増収増患」「自費補綴誘導」「継続来院」を目的とした心理学まがいの対人対応訓練セミナーが目につきますが、医療人として「働く意味」をわかっていない人材に、患者心理の読み取りスキルを研修するリスクを院長たる者、認識して欲しいものです。

技術から始めない、「仕事の基本姿勢」を教える

もちろん医療人としてプロを目指すかぎり、スキルやテクニックなどの技術的な要素は必要です。しかし、プロとしての教育・研修を、「技術」を学ぶことから始めると、視野が狭くなり医療機関で働く人としての素養を身につけることなく、日々の仕事に流されていきます。なぜなら技術を学ぶことは、比較的早く具体的な効果や周囲の評価を実感でき、自分がプロとして力をつけたと錯覚する魔力があるからです。このことをしてコンサルタントは“○○日で成果がでるセミナー”と訴え、歯科医師も期待をするのでしょうが、世の中にそんな安直なことはなく、そんな歯科セミナーの常連ほど小金稼ぎの二流留まりがいいところで、決して一流の医院にはなれません。

技術優先の学び方は、思い通りにいかない仕事は避ける、他のスタッフの仕事には無関心、患者の本当の気持ちをわかろうとしない、そうした壁に突き当たります。それは、なぜでしょうか。ただ「仕事の技術」を身につけているだけで、その奥にある最も大切な「働くことの本質」を理解していないからです。

「仕事への基本姿勢」を身につけていないと、人は「あさましい価値観」に染まります。その代表的なものが、歯科界に跋扈する「操作主義」です。『患者心理を知り自費率を上げる』といった類の広告がインターネット上に溢れています。目の前の患者を、あたかもモノを扱うように自由に、意のままに操り、自費へと誘導できるという発想。そんな操作主義に染まってしまうと、営業マンとしては優秀かもしれませんが、医療機関で働く人としては一流にはなれません。

操作主義に染まった医療機関で働く人は、自分の心の奥にある歯科医療に対する勉強不足という劣等感や本来あるべき姿の医療人に対する卑小感を解決しないまま、いっぱしのプロになった気分になるので始末が悪いのです。さらに操作主義と一対なのが「患者は医療のことはわからないから意のままになる」といった「おごった患者観」です。「おごった患者観」は、医療機関の価値をその規模や売上でしか見なくなる傾向に繋がっていきます。こうした「操作主義」や「おごった患者観」に染まった瞬間に、スルガ銀行の行員が偽装説明したように患者にカウンセリングをするのです。

医院が一流に近づくほど、操作主義にまみれたスタッフは医院にとっては足かせになります。そんなスタッフの偽装的カウンセリングに一度は騙されても、それを信じ続ける真っ当な人(患者)はいないからです。偽装は補綴コンサルなるものの教材を見れば明らかです。歯の寿命を保つための歯内療法と歯周病の説明はほとんどなく、人工物の審美性・機能性・耐久性そして経済性に終始します。そもそもどんな材料で修復しても人工物は生体ではないので、病状の回復と共に良くなることはない事実を教えていなのですから、医療のカウンセリングではなく、20年前の悪徳歯科の代名詞だった貴金属商人のセールストークに近いのです。歯科医学を体系的に学んできた歯科医師ならば、こんなカウンセリングは噴飯もののはずです。スルガ銀行ではまじめな行員ほどすぐに退職していったように、貴金属商人がいる医院では、真っ当な患者ばかりか真っ当なスタッフも離れていくために一流の医療機関になれるわけがないのです。

「目に見えない報酬」の価値を伝える

「仕事の報酬とは何か」という問いも、スタッフに「仕事の本質」を定めるためには大切です。仕事の報酬には「目に見える報酬」①収入や②職位があります。「目に見えない報酬」には、①働き甲斐②キャリアアップ③人間的成長④人との出会い、があります。一流といわれる人は、「目に見えない報酬」を大切にしています。収入を働くことの最上位にするスタッフは、医院全体の事、他のスタッフの仕事を理解する姿勢が不足しがちです。「仕事の報酬は仕事」とよくいわれますが、働き甲斐自体を素晴らしい報酬と考えることができないのです。

技術も高く知識もあるけれど、医院運営の基礎になる仕事を引き寄せることができないスタッフがいます。なぜでしょう。そういった人は自分の収入を多く獲得する「ゼロサム報酬」には執着するけれど、医院全体で力を合わせて増やしていく「プラスサム報酬」に関心がないために、全体評価の仕事から見放されていくからです。もし、院長が「ゼロサム報酬」に執着するスタッフを評価し続けるとしたら、まじめなスタッフから医院を去っていき、二流留まりは間違いありません。歯科界でコンサルタントと組んで講師や教材モデルになっている歯科医院(歯科医師)のほとんどは二流です。二流を模して一流になれるはずもなく、十把一絡げが定席です。

「プラスサム報酬」とは、働き甲斐・能力・成長・巡り会いといった「目に見えない報酬」です。「プラスサム報酬」を上位に意識付けすることで、スタッフ全体が生き生きと働くようになります。売上が個人に還元される「ゼロサム報酬」は医院に一時的競争意識をもたらしても、医院全体に働き甲斐をもたらすことはないからです。「目に見えない報酬」を上位にすることで医院評価が上がり、結果として個人の「ゼロサム報酬」も増えていくことを理解させることがスタッフ教育・研修では優先されることです。

一流を目指す医院ならば、「働く意味」と「仕事の報酬」を知らしめ仕事の基本姿勢を徹底するべきです。心理学まがいのカウンセリングを導入したり、売上コンテストのような「ゼロサム報酬」に依存したりするべきではないでしょう。成果をあげ成長していく医院は、コンサルタントから学ぶのではなく一流の歯科医師から直接学び一流になっていくものです。スルガ銀歯科にならないために、コンサルタントにご用心!です。

(クレセル・UPDATE vol.8 より一部引用)